令和6年度(2024年)最新版|弁理士試験の日程・出願方法・合格発表日

by LEGAL JOB BOARD 大澤

転職エージェント

- 担当職種:

弁理士・知財職種の転職エージェント「リーガルジョブボード」の大澤です。

本記事では「令和6年度 弁理士試験のスケジュール、試験の概要・免除条件」などを解説します。

出願方法、合格発表日、試験の出題内容・合格基準もまとめています。ぜひご覧ください。

弁理士試験の難易度データ

令和6年度(2024年)弁理士試験の日程・合格発表日

令和6年度(2024年)の弁理士試験の日程は以下の通りです。

| スケジュール | 日時など |

|---|---|

| 受験願書等の受付 | 令和6年 3月1日(金)~3月29日(金) |

| 短答式筆記試験 | 令和6年5月19日(日) 受験地:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡 |

| 短答式筆記試験の合格発表 | 令和6年6月10日(月)予定 |

| 論文式筆記試験 | 【必須科目】令和6年6月30日(日) 【選択科目】令和6年7月21日(日) 受験地:東京、大阪 |

| 論文式筆記試験の合格発表 | 令和6年9月24日(火)予定 |

| 口述試験 | 令和6年 10月19日(土)~10月21日(月)のいずれかの日 受験地:東京 |

| 最終合格発表 | 令和6年11月11日(月)予定 |

受験申し込み・受験資格

弁理士試験の受験資格や、申し込み方法・受験料は以下のとおりです。

受験資格

弁理士試験に受験資格は設けられていませんので、誰でも受けられます。

例えば司法試験は、予備試験への合格または法科大学院を修了することで受験資格を得ることができます。しかし弁理士試験に、そのような条件はありません。

また、弁護士と、7年以上特許庁の審判官または審査官として審判や審査の事務に従事した方は、実務修習を修了することで弁理士資格を取得できます。

受験の申し込み・受験料

弁理士試験の受験手続に必要なのは、基本的に以下の3点。

- 受験願書(工業所有権審議会が交付するもの)

- 証明写真(縦4.5cm×横3.5cm・受験願書に貼付)

- 12,000円の特許印紙(受験料・受験願書に貼付)

受験願書の請求・提出方法は、表のとおりです(※横スクロールで表全体を確認できます)。

| 手順 | 方法 | 詳細・注意点 | 期間 |

|---|---|---|---|

| 交付・請求 ※①〜③のいずれか | ①窓口 | ・特許庁、全国の経済産業局 知的財産室、日本弁理士会の窓口で交付 ・交付時間は9時~17時(※行政機関の休日、各経済産業局は12時~13時を除く) | 令和6年 3月1日(金)~3月29日(金) |

| ②郵送 | ・封筒の表面に「弁理士試験受験願書請求」と朱書し、返信用封筒(角形2号(240mm×332mm)に受験願書の送付先を明記・切手不要)を同封して請求 ・宛先は「〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁秘書課弁理士室試験第一班」 | 令和6年 3月1日(金)~3月22日(金)【必着】 | |

| ③インターネット | ・特許庁ウェブサイトにて、一連の流れを確認のうえ請求 ・受験願書は令和6年3月1日(金)以降、順次送付 | 令和6年 2月1日(木)~3月22日(金) | |

| 受付・提出 | 郵送のみ可 ※特許庁への直接持参は不可 | ・受験願書と同時に交付された封筒で、必要事項を満たした受験願書を郵送郵便(簡易書留推奨) ・宛先は「〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁内 工業所有権審議会会長」 | 令和6年 3月7日(木)~4月4日(木)【消印有効】 ※受付開始前に送付しないこと |

試験の免除を受けようとする場合は、免除条件を証明する書類も出願時に必要になります。免除申請に必要な書類の詳細は、特許庁「令和6年度弁理士試験公告」の「受験手続」でご確認ください。

免除制度の詳細は、次の「弁理士試験の概要・免除条件」にまとめています。

弁理士試験の出題内容・免除条件

弁理士試験は「短答式筆記試験」「論文式筆記試験」「口述試験」の3つの試験で構成されています。

合格基準を満たすことで次の試験へ進むという流れです。各試験の出題科目や合格正答率、免除条件をまとめました。

短答式筆記試験(短答試験)

短答試験はマークシート式(五肢択一式)で、5科目から計60題が出題されます。試験時間は3時間半。合格基準は、全科目合計65%以上、各科目原則40%以上です。

| 出題科目 | 出題数 |

|---|---|

| 特許・実用新案 | 20題 |

| 意匠 | 10題 |

| 商標 | 10題 |

| 工業所有権(条約) | 10題 |

| 著作権法・不正競争防止法 | 10題 |

短答試験の免除条件

以下の条件に当てはまる人は、選択科目の受験が免除されます。

- 短答式筆記試験合格者:

短答式筆記試験の合格発表の日から2年間、短答式筆記試験が免除。 - 工業所有権に関する科目の単位を修得・大学院を修了し、工業所有権審議会の認定を受けた方:

工業所有権審議会の認定を受けた方は、大学院の課程を修了した日から2年間、短答式筆記試験の「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除。 - 特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方:

特許庁で審判又は審査の事務に5年以上従事した方は、「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除。

※出典:特許庁「短答式筆記試験の免除について」

論文式筆記試験(論文試験)

論文試験は、必須科目と選択科目に分かれています。

出題数は、出題内容のバランスと試験時間を考慮して設定されます。試験時間は、特許・実用新案は2時間で、意匠、商標及び選択科目は各々1時間半。合格基準は、必須科目で各科目平均が54点以上、全科目47点以上、選択科目で60%以上です。

選択科目の免除条件は、理系の大学院出身者は該当する可能性が高いため、ぜひご確認ください。

| 出題科目 | 配点比率 | |

|---|---|---|

| 必須科目 | 特許・実用新案 | 2 |

| 必須科目 | 意匠 | 1 |

| 必須科目 | 商標 | 1 |

| 選択科目 | ※以下のうち1科目を選択 ・理工Ⅰ(機械・応用力学) ・理工Ⅱ(数学・物理) ・理工Ⅲ(化学) ・理工Ⅳ(生物) ・理工Ⅴ(情報) ・法律(弁理士の業務に関する法律) | 1 |

論文試験・必須科目の免除条件

以下の条件に当てはまる人は、論文試験・必須科目の受験が免除されます。

- 論文式筆記試験(必須科目)合格者:

短答式筆記試験の合格発表の日から2年間、論文式筆記試験(必須科目)が免除。 - 特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方:

特許庁で審判又は審査の事務に5年以上従事した方は、「工業所有権に関する法令」及び「工業所有権に関する条約」に関する試験科目が免除。

※出典:特許庁「論文式筆記試験(必須科目)の免除について」

論文試験・選択科目の免除条件

以下の条件に当てはまる人は、論文試験のいずれかの選択科目の受験が免除されます。

- 論文式筆記試験選択科目合格者(平成20年度合格者から適用):

平成20年度以降の論文式筆記試験選択科目に合格した方は、永久に論文式筆記試験(選択科目)が免除。 - 修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定を受けた方:

工業所有権審議会から論文式筆記試験選択科目免除資格の認定を受けた方は、永久に論文式筆記試験(選択科目)が免除。 - 特許庁が指定する他の公的資格を有する方:

特許庁が指定する他の公的資格を有する方は、永久に論文式筆記試験(選択科目)が免除。

※出典:特許庁「論文式筆記試験(選択科目)の免除について」

口述試験

最終試験となる口述試験は、以下のような内容です。試験時間は各科目とも最大10分程度が目安。科目別配点はされていません。

| 出題科目 | 採点 | 合格基準 |

|---|---|---|

| 特許法・実用新案 | A,B,C評価にて判定 | 2科目以上でC評価がないこと |

| 意匠 | A,B,C評価にて判定 | 2科目以上でC評価がないこと |

| 商標 | A,B,C評価にて判定 | 2科目以上でC評価がないこと |

口述試験の詳細

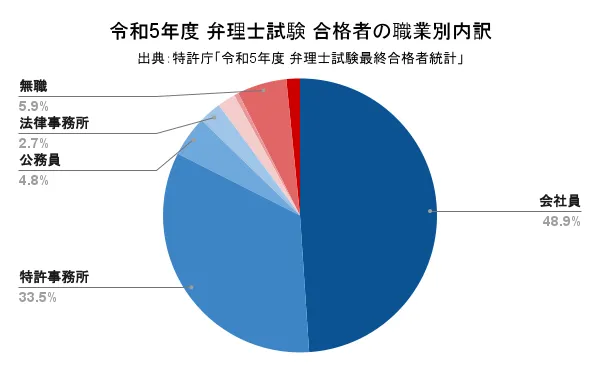

働きながら弁理士試験に合格する人の割合は?

弁理士試験の合格者のうち、多くの方は既に働いている方です。令和5年の合格者は、約9割が働きながら受験していました。

出典:特許庁「令和5年度 弁理士試験最終合格者統計」

「特許事務所」という方のほとんどは、特許技術者として働いていらっしゃいます。特許技術者として働きながら弁理士を目指す方が一定数いるのは、業界的に「実務経験」も重視されているためです。

また、多くの特許事務所では、試験関連スケジュールを優先させてくれるなど、受験生に理解があり協力的です。そのため、一般企業などで働くよりも、弁理士受験に集中しやすい傾向にあります。

リーガルジョブボードでは、弁理士受験生向け(特許技術者・企業知財部)の求人のご紹介や、弁理士受験生に対する転職相談・キャリア相談をいつでも承っております。情報収集のみでのご利用も歓迎です。