弁理士資格は働きながら取得可能である理由・実際の合格エピソード

by LEGAL JOB BOARD 三島善太

転職エージェント

- 担当職種:

こんにちは。弁理士の転職エージェント「リーガルジョブボード」の三島です。

本記事では「働きながら弁理士資格を取得できるのか」について解説します。具体的には、以下のような情報を分かりやすくお伝えいたします。

「働きながら弁理士を目指すか迷っている」「弁理士受験についての情報を得たい」といった方は、ぜひ最後までご覧ください。

▼個別相談を受付中です

この記事の目次

働きながら弁理士を目指せる理由

難関の弁理士試験ですが、働きながら弁理士資格の取得を目指すことは十分に可能です。その理由を解説します。

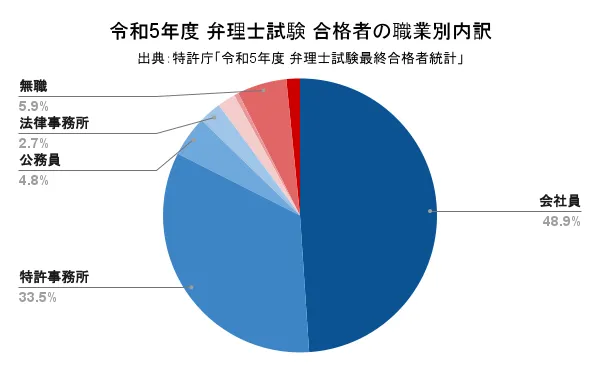

合格者の9割は働いているから

弁理士試験の合格者のうち、多くの方は既に働いている方です。令和5年の合格者は、約9割が働きながら受験していました。

※参照:特許庁「令和5年度 弁理士試験最終合格者統計」

「特許事務所」という方のほとんどは、特許技術者として働いていらっしゃいます。特許技術者として働きながら弁理士を目指す方が一定数いるのは、業界的に「実務経験」も重視されているためです。

また、多くの特許事務所では、試験関連スケジュールを優先させてくれるなど、受験生に理解があり協力的です。そのため、一般企業などで働くよりも、弁理士受験に集中しやすい傾向にあります。

受験資格を問われないから

弁理士試験を受験するのに、年齢・学歴・国籍などの制限は一切ありません。

受験資格・条件がないため、社会人を含め誰でも弁理士試験を受験することができ、多くの人にチャンスがある試験です。

とはいえ、「試験において学歴が有利・不利に働く場合はあるのか」「就職・転職の際に学歴は関係するのか」などが気になるという方は、以下の記事をぜひご覧ください。

免除制度があるから

弁理士試験には免除制度があります。これは、必須科目である「短答試験」「論文試験」「選択科目」それぞれに適用されます。

「短答試験」「論文試験」は、それぞれ1度でも合格すれば2年間は試験が免除されます。また、以下の資格を持っていると「選択科目」が免除されます。

- 技術士

- 一級建築士

- 電気主任技術者(第1種・第2種)

- 電気通信主任技術者

- 情報処理技術者

- 薬剤師

- 司法試験合格者

- 司法書士

- 行政書士

免除制度をうまく活用することで、働きながらでも弁理士合格を目指すことができます。

働きながら弁理士を目指すメリット・デメリット

続いて、働きながら弁理士を目指すメリットとデメリットをまとめました。

メリット1:社会人経験が転職に有利に働く

一つ目のメリットは、弁理士になる前に就業経験があると、合格後の転職活動が有利になることです。

前職の業務が「特許技術者」などの知的財産関係の仕事であれば、より有利に働きます。知的財産関係の仕事ではなくても、メーカーでの研究開発やシステムエンジニア・薬剤師など、特定の技術分野に関わる経験は、技術の専門知識が求められる弁理士の仕事に大きく寄与します。

実際に、弁理士になる方の多くは、メーカーでの研究・開発職や特許技術者としての経験を持っています。

メリット2:金銭的余裕ができる

二つ目のメリットは、金銭的余裕ができることです。

詳細は人によって異なるものの、弁理士試験の受験にあたって、テキストや予備校などの費用が発生します。予備校や通信講座を利用する場合は、特に費用が大きくなります。

また、合格後も実務修習や弁理士登録には費用がかかります。

このようなことから、働きながら受験勉強に取り組む方が、経済的な安心感があるでしょう。

「働きながら弁理士を目指すか迷っている」「弁理士を目指したいが、いつ・何からすれば良いか分からない」といった方は、弁理士・知財専門エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。情報収集のみでもご利用いただけます!

デメリット

弁理士試験に合格するために必要な勉強時間は、一般的に3000時間程度と言われています。これは1年間だと、1日約8~9時間を確保すると到達する計算です。

フルタイムで働く場合、勉強時間は帰宅後の時間と土日・祝日が中心となるため、1日約8~9時間の確保は難しいでしょう。

そのため、通勤時間やお昼休みを使って勉強したり、できる限り残業せずに定時で帰宅して勉強時間を捻出する方が多くいらっしゃいます。

また、仕事をしていると、体力的な疲れ、人間関係・業務上のストレスなどが常に生じます。その中でも、勉強を継続する必要があるため、精神力や忍耐力も求められるでしょう。

実際に働きながら合格した方がやっていたこと

実際に働きながら弁理士試験に合格した方が、実践していたことをいくつか紹介します。

残業の多い職場を避ける

勉強時間を確保するために、残業の少ない職場を選んでいた方がいらっしゃいました。

また、資格を取得する前から特許技術者として特許事務所に勤めている場合、弁理士試験休暇などを利用している方もいらっしゃいます。

多くの特許事務所は受験生に理解があり協力的なので、一般企業などで働くよりも、弁理士受験に集中しやすい傾向にあります。

隙間時間を有効活用する

隙間時間の活用とは、具体的に以下のようなことです。

- 早起きして朝型の勉強スタイルにする

- 往復の通勤電車の中で参考書を読む

- 昼休みに勉強する

働きながらでも、隙間時間を上手く活用することで十分に合格を目指せるでしょう。

テキストや過去問・通信講座の活用

参考書や通信講座を活用していたという方も多くいます。弁理士は働きながら目指す方が多い資格なので、テキストや通信講座が豊富であるという特徴があります。

免除制度の活用

「働きながら弁理士を目指せる理由」でお伝えした免除制度を活用し、合格した方もいます。選択科目の免除のため、本業や自分の専門と親和性のある資格を取得することで、効率よく試験を進めることができたそうです。

働きながら合格した方の実際のエピソードや合格体験記

ここからは、働きながら弁理士試験に合格された方の実際のエピソードを紹介します。

元特許技術者の方 / 受験回数4回(30代・男性)

大学卒業後は電気系のメーカーで研究開発の仕事をしていました。研究開発の仕事をする中で、特許に興味を持ち弁理士を目指すようになりました。しかし当時は月50時間以上の残業をしていたこともあり、弁理士試験勉強との両立は現実的に厳しい状況でした。

そんなとき、特許事務所では、弁理士試験勉強しながら働けると知り、特許技術者として特許事務所に転職をしました。そこから、朝の通勤時間や終業後の時間などを活用して、本格的に勉強を進めました。

受験生には残業をさせない風土や、弁理士試験前に長期休暇がもらえる制度など、事務所のサポート体制が手厚く、勉強と仕事を両立できました。念願の弁理士資格を手に入れたので、今までの特許技術者としての実務経験を活かしつつ、どんどんキャリアアップしていきたいと思っています!

元医薬品メーカー勤務の方 / 受験回数6回(40代・女性)

医薬品メーカーで、開発の仕事をしながら受験勉強をしていました。残業はなくほぼ定時に帰れていたので、1日6時間ほどの勉強時間を、ほとんど毎日確保できていました。

2年ほど独学で勉強したのですが、なかなか上手くいかず通信講座を受講しました。

最初はこんなに苦戦すると思っていなかったので、諦めそうになった時もありましたが、予備校の先生に相談したりと自分と真剣に向き合って6回目でようやく合格をしました。また、大学時代に薬剤師の資格を取得していたおかげで、選択科目は免除することができ気持ち的にも最後安心感がありました。

今までの自分の専門知識を活せる上、在宅でお仕事ができる弁理士のお仕事は、結婚や出産などライフスタイルが変化しても長く続けていける仕事です。手に職をつけることができ、諦めずに頑張って本当に良かったと思っています!

「働きながら弁理士を目指すか迷っている」「弁理士を目指したいが、いつ・何からすれば良いか分からない」といった方は、弁理士・知財専門エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。情報収集のみでもご利用いただけます!

未経験から弁理士・知財業界にチャレンジしたい方へ

弁理士や特許・知財に興味をお持ちの方、転職を検討している方で、

- 働きながらの弁理士受験について詳しく知りたい

- キャリアチェンジした場合の年収目安を知りたい

- 弁理士・特許技術者の適性があるか不安

などのお悩みをお持ちの場合、弁理士・知財専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。業界知識が豊富で、高い専門性を持ったプロがご対応いたします。

情報収集のみでのご利用も可能ですので、お気軽にお問合せください。