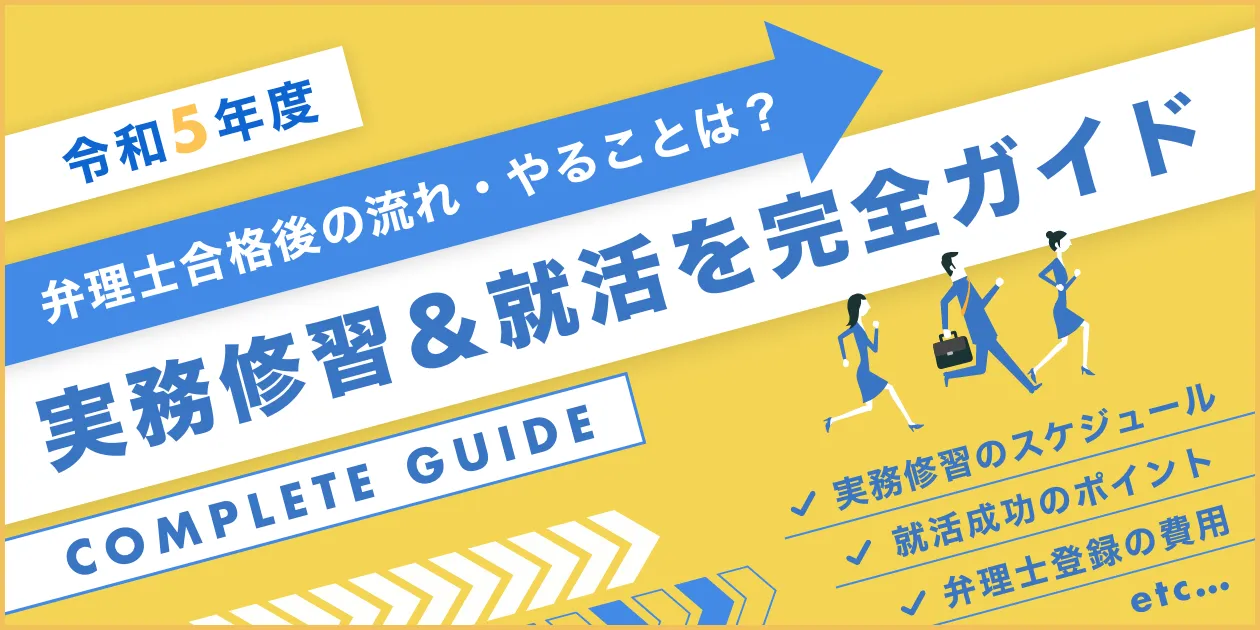

令和5年度|弁理士合格後の流れは?実務修習スケジュール・就活・登録について

by LEGAL JOB BOARD 三島善太

転職エージェント

- 担当職種:

こんにちは。弁理士の転職エージェント「リーガルジョブボード」の三島です。

本記事では、「弁理士試験の合格後の流れ・やること」について、2023年(令和5年度)の最新情報を用いて解説します。

具体的には、以下のような内容です。

- 実務修習の内容やスケジュール

- 就職活動のタイミング

- 弁理士登録の方法・費用

弁理士合格後にやることを知りたい方や、実務修習などの情報を知りたい方は、ぜひ本記事を参考になさってください。

▼個別相談を受付中です

この記事の目次

弁理士試験合格後の流れ・やること

令和5年度 弁理士試験の合格発表は、11月9日(木)の予定です。

合格者の受験番号は、特許庁1階掲示版および東北・中部・近畿・九州の各経済産業局知的財産室での掲示(午前10時頃~)、特許庁のホームページ(昼12時頃~)で確認できます。また、11月30日(木)の官報にも、合格者の受験番号・氏名が掲載される予定です。

弁理士試験の合格後にやることは、以下の通りです。

- 実務修習を受ける

- 弁理士としての就職活動を進める

- 弁理士登録をする

- 合格祝賀会などのイベントに参加する

それぞれの詳細やスケジュールなど、詳しく解説していきます。

※出典:特許庁「令和5年度弁理士試験 受験案内」

実務修習の内容や日程・スケジュール

試験合格後に弁理士として働くには、「実務修習」を受けなくてはなりません。実務修習の修了が弁理士登録の必須条件です。

実務修習の内容

実務修習は、オンラインでの「集合研修」と、実務修習支援システムによる「e-ラーニング研修」で実施されます。

集合研修は演習を中心とした講義で、Zoomを使用して実施されます。受講生が提出した起案(課題)の講評を交えながら進みます。事前課題は難易度が高く、再提出になることもあるようです。3回目の再提出で合格にならないと、単位を落としてしまいます。

e-ラーニング研修は、コンテンツ(講義映像)を視聴する形式での研修です。コンテンツの途中には効果確認問題が設けられており、解答しながら最後まで視聴する必要があります。正答率が8割未満の場合、コンテンツの続きを視聴することができません。

実務修習は、以下の5つの課程から構成されています。

- 弁理士法および弁理士の職業倫理

- 特許および実用新案に関する理論および実務

- 意匠に関する理論および実務

- 商標に関する理論および実務

- 工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論および実務

(免除が認められている課程は除いて)全課程で全課目の単位を修得しなければなりません。 修了できなかった場合、取得単位を翌年度以降に持ち越すことはできないので注意が必要です。

※出典:日本弁理士会「令和5年度実務修習のお知らせ」

実務修習の日程・スケジュール

令和5年度 実務修習の開講式・ガイダンスは、Zoomを使用したオンライン形式で2023年12月13日(水)18時~実施されます。出欠回答をこちらのフォームで行ってください。

「e-ラーニング研修」の配信期間は、2023年12月8日(金)~2024年2月29日(木)です。

「集合研修」は、以下の6コースに分けて実施されます。東京・大阪・名古屋の地名はオンライン講義の発信元を指しており、いずれのコースを選択しても問題ありません。

| コース名 | 日数 | 時間帯 | 実施日 |

|---|---|---|---|

| 東京・金曜コース | 5日 | 昼間 | 2024年1月12日・19日・26日、2月2日・9日 |

| 東京・土曜コース | 5日 | 昼間 | 2024年1月13日・20日・27日、2月3日・10日 |

| 東京・夜間コース(木・金曜) | 9日 | 夜間 | 2024年1月12日・18日・19日・25日・26日、2月1日・2日・8日・9日 |

| 東京・集中コース(月~金曜) | 5日 | 昼間 | 2024年1月29日~2月2日 |

| 大阪・土曜コース | 5日 | 昼間 | 2024年1月13日・20日・27日、2月3日・10日 |

| 名古屋・土曜コース | 5日 | 昼間 | 2024年1月13日・20日・27日、2月3日・10日 |

また、令和5年度は修了式が予定されています。東京・大阪・名古屋の3か所で、オフライン開催予定で、詳細は実務修習期間内に連絡があるとのことです。

※出典:日本弁理士会「令和5年度実務修習について」、「令和5年度実務修習のお知らせ」

実務修習の申込方法や受講料・受講資格

下記のいずれかに当てはまる方が、実務修習の対象者(受講資格)となります。

- 弁理士試験に合格した方

- 弁護士となる資格を有する方

- 特許庁で審判官または審査官に従事した期間が通算7年以上の方

実務修習の受講料は118,000円で、大まかな申込手順は次の通りです。

- 受講申請書・一部免除申請書の作成:

日本弁理士会HP上に公開されるWEBフォームで申請書を作成(※手書きも可能だがWEB推奨)。 - 受講料の納付:

申請書の提出前に、受講料118,000円を指定の銀行口座に振り込む。 - 振込票の写しの添付:

振込票の写し(ご利用明細書等のコピー)を受講申請書に添付する。 - 申請書類の送付:

申請書に必要事項を記入し、配達証明郵便で日本弁理士会事務局に郵送。 - 特別措置に関する申出について(希望者のみ):

身体障害等の理由で、受講時に特別処置を希望する場合のみ申請書を作成。

なお、受講申請書の受付期間は、2023年11月13日(月)~11月21日(火)当日消印有効です。11月9日(木)の合格発表から時間がありませんので、受講希望の方はご注意ください。

※出典:日本弁理士会「令和5年度実務修習について」、「令和5年度実務修習のお知らせ」

実務修習を受けないとどうなる?働きながら受けられる?

実務修習を受けないと弁理士登録ができず、弁理士として働くことができません。弁理士試験に合格した後、弁理士として働きたい方は実務修習を受ける必要があります。

合格年度以降の実務修習を受けることも可能ですが、合格後の知識が豊富なタイミングで受講するのがベターでしょう。

また、例年多くの方が働きながら実務修習を受講しています。受講者である弁理士試験の合格者のうち、約8割は会社員・特許技術者・公務員などの社会人です。

働きながらの実務修習はハードかもしれませんが、勤務先・家族などの周囲の理解が得られれば、きちんと修了することは十分に可能でしょう。

就職活動のタイミング・ポイント

弁理士としての転職・就職活動は、論文式試験の合格発表後からスタートするのが最もおすすめです。ここ最近の受験生の動向としては、

- 論文式試験の必須科目・選択科目の受験後~結果発表

- 論文式試験の合格発表後

から、転職活動を行う方が多いです。このタイミングで、採用側(主に特許事務所)も、合格見込み者を対象とした採用活動を活発化させる傾向にあります。

一方で、現職が多忙な方や実務修習に集中したい方は、実務修習後に本格的に動くケースが多いです。ただし、例年1~3月頃(実務修習中~修了後)は、就職・転職活動を行うライバルも増えるので、なかなか内定を勝ち取れない方も出ているのが実情です。

早めに動く方も、実務修習後に本格的に転職活動を行う方も、できる限り余裕を持って準備を進めましょう。

就職・転職活動をスタートするにあたり、

- 転職・就職をするにあたり、何から始めれば良いか分からない

- 求人の比較・検討~選考まで、すべて一人で行うのに不安を感じる

- キャリアパスや自身の希望について考えきれていない

といったお悩みをお持ちの方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。業界知識が豊富で、高い専門性を持ったプロが、あなたの転職・就職活動を全面的にサポートいたします。

求人の探し方・選び方

弁理士求人の探し方や職場選びについて解説します。

求人を探す方法

弁理士が求人を探す方法として、以下の4つがあります。

1. 日本弁理士会の求人情報

まず、日本弁理士会がサイトに出している求人情報から探す方法です。

弁理士を募集する事務所・企業の求人を確認することができます。どの求人も公開期間は1ヶ月のようです。

事務所名・都道府県での絞り込み検索機能があり、気になる事務所や求人が定まっている方は使いやすいでしょう。

2. 知人などの紹介

紹介の場合、公には募集されていない求人にも出合えるのが魅力。働き出してから職場に馴染むまでも早いでしょう。

しかし、「実際に働いてみると合わなかった」「転職したい」といった際に、紹介で入社した手前、辞めづらい雰囲気になる可能性もあります。

紹介してもらう前に、待遇面や事務所の雰囲気など、自分とマッチしているかを確認しておくことが大切です。

3. 転職サイト

dodaやリクナビ、ビズリーチ、マイナビなど、一般的な転職サイトに求人を出している特許事務所もあります。

最近では、企業知財部の求人を探す方も多いためか、転職サイトを利用する方も多いです。特許事務所の求人も探すことができます。

特許事務所だけでなく、企業知財部の求人も見たい方に特におすすめです。

4. 転職エージェントから求人提案を受ける

リーガルジョブボードのような転職エージェントを利用すると、希望に沿った最適な求人を提案してもらうことができます。自力で求人探し・情報収集をするよりも、効率よく希望に合った求人や職場に出会えるはずです。

また、書類添削や面接調整などのサポートも受けられるため、多忙でも問題なく就職・転職活動を進めることができます。

就職・転職活動を自力で成功させられるか不安な方や、複数の選考を並行して進めたい方、業界知識・内情などを把握しながら職場選びをしたい方などは、ぜひ弁理士専門エージェントをご活用ください。

弁理士の主な就業先である「特許事務所」の選び方などは、以下の記事でご確認いただけます。

合わせて読みたい記事はこちら

弁理士登録の方法・費用

弁理士として働くためには、日本弁理士会への登録が必須です。仮に、試験に合格して実務修習を修了していても、弁理士登録をしなければ「弁理士の独占業務」を行うことはできません。

ほとんどの方が、実務修習の修了後に弁理士登録を行います。必要書類を日本弁理士会に提出すると審査が行われ、執行役員会で登録の可否が決定されるという流れです。登録費用としては、登録免許税と登録料・会費の計110,800円が必要になります。

弁理士登録について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい記事はこちら

※出典:日本弁理士会「弁理士登録申請の手引き」

合格祝賀会には積極的に参加を

同期・先輩弁理士と交流できる合格祝賀会などのイベントには、積極的に参加されるのがおすすめです。今後、知財業界で活躍するための基盤づくりにも繋がるでしょう。

リーガルジョブボードでも、令和5年度 弁理士試験の合格者の方を対象に、11月26日(日)17時~合格祝賀会を開催いたします!

オンラインで気軽に参加可能で、豪華景品ありのゲーム大会も実施。12月9日(土)には、対面でのオフ会も開催予定です。

詳細・申込方法などは、以下の記事よりご覧いただけます。奮ってご参加ください。

弁理士としての就職・転職を成功させるために

実務修習や現職など、時間に余裕がない状況で、弁理士としての就職・転職活動に不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。

以下のようなお悩みは、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。

- 時間がない中で、求人探し~選考まで乗り切れるか不安

- 自分にとって最適な職場・求人が知りたい

- キャリアパスや自身の希望について考えきれていない

業界知識が豊富で、高い専門性を持ったプロがキャリア実現をサポートいたします。気軽な相談や情報収集のみでのご利用も歓迎です!

エージェントを利用するメリットとして、

- 自身に適したスケジュールで転職活動が進められる

- 希望に沿った求人の紹介、書類添削、面接対策などが受けられる

- 複数の選考を並行しながら、効率よく進められる

- 業界知識や裏事情を把握しながら就職活動ができる

などがあります。ぜひお気軽にご相談ください。

合わせて読みたい記事はこちら

や年収を上げる方法.jpeg)